立原道造の生涯Ⅲ

―五月のそよ風をゼリーにして―

のりこえのりこえして生はいつも壁のやうな崖に出てしまふふりかへると白や紫の花が美しく溢れてゐるのだが僕はすべてを投げ出して辛うじてすこしづつ前に進んでゐる《光を奪へ!》

「暮春嘆息」──立原道造君を憶ふて──

人が 詩人として生涯ををはるためには

君のやうに聡明に 清純に

純潔に生きなければならなかった

さうして君のやうに また

早く死ななければ! 三好達治

目次

昭和十二年 ・・①

・追分行き ・・②

・卒業設計・入社 ・・③

・詩に曲がつく ・・④

・「萱草に寄す」 ・・⑤

・火事で九死に一生を得る体験・・⑥

・「暁と夕の詩」 ・・⑦

昭和十三年 ・・⑧

・あこがれと脱出 ・・⑨

・どこへ出発 ・・⑩

・ヒアシンスハウス ・・⑪

・水戸部アサイ ・・⑫

・休職 ・・⑬

・旅の想い・北へ ・・⑭

・訣別・時代・南へ ・・⑮

・帰京 ・・⑯

昭和十四年

・五月のそよ風をゼリーに ・・⑰

昭和十二年(1937)

昭和十二年(1937)は立原にとって、大学卒業、その為の卒業設計、石本建築事務所への就職、処女詩集「萱草(わすれぐさ)に寄す」の刊行、続いて第二詩集「暁と夕の詩」の刊行と多忙なしかし実り豊かな一年となる。

その他にも彼にとって重大な事件が色々と巻き起こった年でもあり、またこの年は、七月には蘆溝橋事件、日中戦争(日華事変)、十一月日独伊三国防共協定調印、十二月日本軍の南京占領と社会情勢は戦時体制下の中で第二次大戦への道を取り始めていた。

しかし、こうした状況下で、静かな山麓の村に咲いた立原の萱草の花は余りに純潔な花ではなかったろうか!

立原は去年の夏に失ったものへの想いを「鮎の歌」(七月文芸)に綴る。それは失われたものへの挽歌・エレジーであり、哀しいまでに澄んだ詩人の心の傷を語ったもので、林道の傍らに風に揺れて咲いている白い花のようなメルヘンであった。その文学的評価は詩人の知るところではなかった。あの美しい十四行詩が生まれるためには書かれねばならなかった物語であり、書かねば十四行詩の見事な口語は生まれなかったと言えよう。再評価の動きはあるものの、しかし、結局彼の散文詩的小説はそれ自体が一つの文学作品として残ることはなかった。一つの可能性は秘めていたが、完成されず、詩の見事さに比べれば、色褪せて見えたとしても致し方ない。

追分行き

一月末には、追分に行き、堀と語り合ったり、卒業設計のエスキース(下絵)を作ったりした。

この追分に向かう汽車の中で書いた書簡は旅行記のようで、自己を見つめようとする青年の感傷が甘く美しい。「もう『何しに?』とは僕は尋ねない。それを知らない僕を咎めない。みな名目立てた理由のうそを考へなほすだけでも白々しい。」「おそらく、今、僕は何かを失ってゐる。大切なものだ。しかし、それを見出しに行く旅ではない。失った僕をたしかめに行く旅だ。…また、心は重くなった。あの村が近くなったからだらうか、それともただこの気候のせいだけだらうか。…すれちがった上りが先に出た。あの汽車に知った人はのってゐる筈はないのに、なぜか心はかすかにさわぐ。行きちがひになる人もゐない筈なのに、そしてまたそんなあてを心に持ってゐる筈もないのに。しかし今わかったのだが、こんな僕の旅は何かを空だのみしてゐはしなかっただろうか。そしてそんな空だのみは、何だったろう。僕をもう愛情は旅に誘はないとかたくなにきめてゐたのに、こんなにとほく来させるものは深い恋心のした空だのみではなかったか? だが、それならだれに?」

またその帰り生田勉に「四日のあひだ、僕は、僕を何がくみたててゐるかをばかり考へてゐた。どうにかして僕に缺けてゐるものをさがしだしたかったのだ。人間である條件が何か缺けてゐる。おそらく大切なものが。しかし僕の悟性はかよわいものだった! 僕は、僕をささえてゐるものが何であるかもう知らない。人間でなしに僕をくみたててゐる條件。それが何であったか…もう考へられない。しかし、そのとき、僕の頬は涙にぬれてゐるわけでもないのだ。ただ僕は一足すすむことが拒まれる何も考へられない。道は消へてしまふ。僕は襲はれる」と書き綴る。

|

| 生田勉宛 昭和12.2.26 23歳 |

卒業設計・就職

この後、二月中は卒業設計に没頭する。三月中旬に出来上がり提出したのが「浅間山麓に位する芸術家コロニーの建築群」であった。これも三回目の辰野金吾賞を受賞する。彼は大学三年間、この難しいと言われる辰野賞を受け続けたことになる。

また、この別荘を造らせれば日本一という彼の建築に於ける才能は、詩の上にも現れてくる。

卒業後は石本喜久治建築事務所に入社することとなる。

注・石本 喜久治(1894~1963)

1920年に東京帝国大学建築学科卒業と同時に竹中工務店に入社。入社2年目にドイツへ留学しバウハウスなどドイツの新しい建築の動向に触れ大きな影響を受けた。帰国後は分離派旗揚げ期の表現主義的指向からモダニズムへの移行を朝日新聞社社屋に集約した。従って表現主義風の作品は意外と少ない。白木屋百貨店の設計を機に設計事務所として独立、住宅から商業系建築まで多くの建築作品を手掛けた。戦後も時代の状況に合わせて発展を続け、組織事務所として存続している。戦前の彼の配下には山口文象,海老原一郎,西山夘造,立原道造,武基雄らがおりそれぞれが名を残す存在となった。(分離派建築博物館、による)

このうち武基雄は1910年生れ、1937年、早稲田大学卒業と同時に、佐藤武夫の世話で石本事務所に勤務、そこで同期の立原道造と出会い、立原の死まで親交を結び、武の人生観にも大きな影響を与えた。

三月末、一晩泊まりで追分に行く。軽井沢に山荘を造る人がいて、その土地を見に行った。それは訳詞家の為のもので卒業設計の一部をなすような仕事であったが、実現はしなかったようである。

出社

四月からは数寄屋橋きわ、松田ビル五階の事務所に出勤するようになる。しかし、街中でのオフィス勤めはさすがに索漠としていて苦痛だったらしい。四月以降の彼の書簡が少なくなったのもその為であり、書簡にそのことも書いている。しかし、「仕事を愛したことは一通りでなく、病弱のため休む日も多かったが仕事の完成のためには憑かれたやうに夜業なども続けた。」(全集年譜)

六月初旬に、詩集「萱草に寄す」百十一冊のうち特製十一部が出来上がる。これは先年秋(『カロッサ詩集』を訳す片山敏彦を通してか) 知ったドイツのカロッサHans Carossa (1878-1956 )にも贈られたようである。

この頃、追分に一泊旅行を試みている。

「失われた花たちが そこではかはらずに咲き うたふ鳥々の声は もう嘆かないことを たしかめるために―― 僕は一日を僕の古い夢が林空の梢の下で風にざわざわするのを ふたたびきいてすごすでせう……だれも 何しにおまへは来たのかと 訊かないやうに! また夏は めぐってかへって来たゆゑに そのやうにその村の叢を訪ねて来た僕をとがめないやうに! そしてほんのしばらく 僕に美しい哀しみを与えた淡い黄いろな花の影響の下にたちどまって 僕はひろい空のあちらを また過ぎた日のやうにながめたいとおもひます――しあわせは もうかへって来ない!」(神保宛)

こうした追分行き=土曜日の午後上野を発って月曜日の朝上野に戻りそのまま事務所に出る=は、この後しばしば繰り返される。(この年は八月七日・二九日・九月六日・十一月二一日 に追分に行っている)

立原の詩による作曲

この六月の下旬に今井慶明作曲の「ゆうすげびとの歌」(「鳥啼くときに」[ひとつのソネット改題]・「わかれる昼に」の二曲の独唱曲)が上野の音楽学校講堂で発表された。

なお、これ以降、立原の詩は多数作曲されている。その全体像は「詩と音楽を愛する人のためのデータベース」の「立原道造」の【どの詩に誰が作曲したか】で見ることが出来る。そこには「道造の場合、どの詩も作曲されるというのが特徴でしょう。この特徴をもつ詩人として、他に北原白秋(ただし初期詩はあまり作曲されていない)をあげることができます。彼のように、未刊詩にもこれだけ人気がある詩人は稀です。」とある。同様のHPに「水の譜」の「立原道造の詩による作曲一覧」がある。ここの表を数えてみるとなんとその詩編数は一四六編、のべ六二七曲(独唱・男声・混声等をそれぞれ数えて)で、一五四人の人が作曲している。(2003年12月までの状況と思われる)

「萱草に寄す」

詩集「萱草(わすれぐさ)に寄す」の並制本百部が七月中旬になって出来上がる。

この詩集と次に出る「曉と夕の詩」も、並制本は、写真に見る通り楽譜型の装丁の「音楽の状態をあこがれてつくつた」「楽譜のやうな大判のうすい詩集」であった。

「僕はこの詩集がそれを読んだ人たちに忘れられたころ、不意に何ものともわからないしらべとなって、たしかめられず心の底でかすかにうたう奇蹟をねがふ。そのとき、この歌のしらべが語るもの、それが誰のものであろうとも、僕のあこがれる歌の秘密なのだ。」(風信子)と語って、ゆうすげの詩人はその姿をくっきりと美しく浮かび上がらせたのだった。

火事で九死に一生を得る体験

夏の三回程の信濃への小旅行の後、十月上旬、肋膜を患い、十一月上旬まで約一ヶ月病臥した。十一月十五日からその静養のため追分に行き油屋に泊まっていたのだが、十九日午後、隣の家から出た火によって、三百年もの歴史をもつ由緒ある宿は建物は、美しい夢と思い出とともに灰になってしまった。

立原は「煙のなかで右往左往し、二階おもての格子を切やぶって、辛うじて救い出され、…人生の哀しみをあたらしく感じた」(小場宛)のだった。この「まさに焼死せんばかりになった体験は、かれの心身を顛倒させたもののやうである。この激烈な衝撃ののち、かれは深い死の影におおはれ、作品の中にもその翳が落されてゐる。」(杉浦明平)という。 しかし、死の影に被われたと言っても、友人への書簡からは、生への渇望もまた新たに湧き上がったように見える。

「暁と夕の詩」

十二月には第二詩集「暁と夕の詩」を発刊する。

前詩集と同じ楽譜型の詩集であった。

「生涯のひとつの奇妙な時期に、僕の詩集が完成した。僕の憶ひのなかにこの本がイメージとなって凝りかけた夏の日から今…冬の夜までに、その短い間に、僕の生は、全く不思議なジグザグ描いた。その線は今はまだ僕には深い生の秘密としてとざされてゐる。…これら意志と寂寥とのほかの場所でうたはれた幾つかのソネットの喘ぎながらうたひかねてゐるひとつの状態はもう僕のあちらにゐる。時はしづかにながれ過ぎた! そして僕の生もまた。嘗て『失われた』とうたった嘆きは、それすらもうかへって来ない。ここから僕は出発する。無限に、永遠に!」そしてその歌は、「生きたる者と死したる者の中間者として漂ふ。…暁と夕とのあひだに光なく眠る夜の歌だった。」(風信子)

この年、立原は徴兵検査で丁種不合格であった。兵役とはこれで一切関係なくなったわけであるが、身体的脆弱さを確認したことでもある。

「総じてジャーナリスティックな社会的事件に無関心だったが、社会の空気には繊細で鋭敏な感受性をもっていた。日本浪漫派への親近感はすでにこの年から育ちつつあったやうである。」(全集解説)

昭和十三年(1938)

立原の文学的活動の最後の年となる昭和十三年(一九三八)は、まばゆいばかりの生の燃焼が劇的な生涯の華やかで悲愴なフィナーレを悲しくも高らかに奏でる。

また社会情勢としては、前年からの日中戦争(日華事変)がつづき、三月には国家総動員法が成立、日本軍は徐州攻略を開始、五月徐州占領、八月より武漢攻略作戦開始と戦争の破局に向かって一切のものが突進し始めた時期であった。それは政治や社会の動きに無関心であった立原の魂にもいやが上にも時代の影として覆い始めていた。

北欧へのあこがれ

『曉と夕の詩』の出版記念会が開催されたのは一月中旬のことであった。

この頃から彼は北欧にあこがれの気持を強く持つようになる。

「コペンハーゲンをおもふ。僕らのアンデルセンとキェルケゴオルの町を、またストックホルムを、ストリンドベルヒの町を」(書簡)「コペンハーゲンとストックホルムとオスローとアムステルダムとをいちばん愛してゐます。なによりもそれらの国を--ぼくのすきな西洋はパリにでもロンドンにでもベルリンでもなく、夏になると夜のなくなってしまう北の国にあります」(書簡)

スカンジナビヤとボヘミヤの風土、それらは彼の精神が夢見た静かな街、夢見ることで美しく輝く安らいだ街ではなかったろうか。それはまた彼の創り上げた詩の世界、夢見た建築の世界とどこか似かよっている。疲れた魂が安らぎを得られるような。

脱出?出発の試み

しかしやがて、彼はそんな世界から抜け出ることを渇望するようになる。

「ここから出て、僕もまた高い人間との出会と感謝と変様に、生を営みたいと渇望しながら」「僕はこのごろ何かしら大きいかわり目に来ている。…つまり僕のなかで死んでゆくものがある。そして同時に生まれてくるものが」。そしてそれは一体何だったろうか。 「僕はアポロに愛されてゐる。しかしアポロに殺される。そのため僕の生はアポロに対して復讐をおもいつつひとつの花となる。僕はつひにディオニトスの徒でない、ここにひとつの限界を持つ。…すべての限界は悲哀だ、そして僕は日常の消える動作に微笑に祭典を営まうとする。むしろ悲哀の上に。平衡はは破れねばならない、その危うさのゆゑに平衡を愛する。そして限界は無限にやぶられるものとして、僕の立場となる。…僕はただ感じたい、情感の全体で、視るのでなく聴くのでなく、ただ氾濫として深い深い意味の底に。僕ははっきりとディオニソス・アポロを分ける芸術観のそばにはゐない。僕は深い内部でただ時間とともにゐる。人間として、…『われら青きに挨拶しつつ 青空となる』ここに一切がある。そして『危険ある所、救ふ者また生育する』と。これがけふ僕の詩を書き得る唯一の地盤だ。あまりにもひとつの態度ではなかろうか、しかしこれは! そして僕は美と美への意志と美の陶酔とをどこになげうったか! 『詩とは何?』とはだれも問はない。詩はつねにひとつの魂が『どこへ?』と苦しみを以て問ひつづけるところにある。…形而上学が僕にひとつの減刑を教へた。無といふ言葉はおそらく僕の血にとって諦らめといふ言葉ほどに理解された。…果たして僕の経験が僕に何かを教へただらうか! 経験からは何も学ばなかったという追憶が僕を訪れることが出来るならば! ここにおおきな諦らめと経験との日本の血の、あるいは江戸時代の血の誘惑がある。たたかわねばならない。そして打ち克たねばならない。ここに出発がある。」(杉浦宛)

どこへ出発しようというのか

それは彼がごく自然に「古典の親衛隊」(芳賀檀)と「邂逅」したことによって始まった。ごく自然というのは、芳賀との出会いが自然に行われたということで、時代的必然だったというにしろ彼の中にそれを受け入れる危うさがあったということを見落としてはならない。

「ただひとつの大きな世界との出会いに、驚きと悦びとの涙が溢れるばかりであります。私はどのやうに変様するか知れません。…わたしもまたひとりの武装せる戦士! この変様に無限に出発する生! …『危険のある所、救う者又生育す』とはなんと美しい言葉なのでせう。私が、不幸な意志のため嘗て招待された曠原の孤独な火のした祝祭の追憶が、私を最早眠れなくしたときに。追憶とは時間のなかでよりむしろひとつの空間のなかで、私に悲哀の限界を示してゐるものではなかったてせうか、悲哀と期待との。私はこの御本が破ってわられる限界をこえて、私の生を新しい生に導きたいとおもひます。『指導と信従』が私を生かしてくれた日のあと、私は突然に暴力的に死なねばならなかったのです。私はふたたび、限界なしに、新しい生にいそぎます」(芳賀宛)

小鳥は日本浪漫派の影響下、一羽の猛禽に転身しようとする。これから後の彼の書簡はその影の下にあって常に限界をやぶり「選ばれてあるひとりの騎士」への転身を試みる決意を綴っている。時代の流れとは言えまさに間違えば戦争賛歌に与する危うい位置に立っていた。

だが、これは彼の肉体が弱り今にも崩壊してしまいそうなのをこういった生の決意で辛うじて支えようとしたのではなかったか。そしてそれにさえ彼の肉体は支えられず崩れ、闇の中から光を光をと叫んだのではないか、その様に見える繊細にうち震える魂の姿があった。

夜をうたって「くらい窓の外は(世界中はさらさらと粉の雪)」(詩集『曉と夕の詩』眠りの誘ひ)といった世界観であったのが、この頃うたった詩(四季四月)の「わがまどろみは覚めがちに」には「外の空に 溢れるものは 闇 / 答えるものもなく 見られずに… / 熱くされた悲哀が しづかにかへつて / 長く長く 夜がつづく---声もなく!」と暗い闇をうたっており、それは時代の影であり、決意の裏にあった彼の時代観を示すものでもあった。

ヒアシンスハウス

立原は彼の仕事場としてヒアシンスハウスを浦和に立てようと計画し設計し、二月から四月までその計画を具体的に進めていたが、ほとんど実現する所までしてやめてしまう。「「ヒアシンス・ハウス」といふ週末住宅をかんがへてゐます。これは、浦和の市外に建てるつもりで土地などもう交渉してゐて、これはきつとこの秋あたりには出来てゐるでせう。五坪ばかりの独身者の住居です。これも冬のあひだしよつちゆうかんがへ、おそらく五十通りぐらゐの案をつくつてはすててしまひました。今やうやくひとつの案におちついてゐます。」(書簡)

【昭和初期、浦和市郊外の別所沼周辺には多くの画家が住み、「鎌倉文士に浦和画家」とも呼ばれ、一種の芸術家村の様相をみせていたという。当時この地には、立原の年長の友人で詩人の神保光太郎、画家の須田剋太、里見明正らが住んでいた。また、立原と親交の深かった東大建築学科の同級生小場晴夫は旧制浦和高校の出身でもあった。これらのことから、《芸術家コロニイ》を構想した立原は、自ら住まう週末住宅の敷地として別所沼畔を選んだのであろう。

立原は、この五坪ほどの住宅を《ヒアシンスハウス・風信子荘》と呼び、五十通りもの試案を重ね、庭に掲げる旗のデザインを深沢紅子画伯に依頼した。さらに、住所を印刷した名刺を作り、親しい友人に配っていた。しかし立原が夭折したため、別所沼畔に紡いだ夢は実現しなかった。】[ヒアシンスハウスより]

立原が、「別所沼のほとりに建つ風信子ハウス」を構想してから六十六年の時が過ぎた二〇〇三(平成十五)年、別所沼公園が、さいたま市の政令指定都市移行に伴い、埼玉県からさいたま市に移管された。これを機に、別所沼周辺の芸術家たちの交友の証として、立原がかつて夢みた《ヒアシンスハウス》は、「詩人の夢の継承事業」として建設の機運が高まり、二〇〇四(平成十六)年十一月、多くの市民たちや企業、行政の協調のもと、ここに実現することとなった。(ヒアシンスハウスの会)

この間に彼は三度ほど風邪で床についたり、左頬についていたコブを外科手術して取ってしまったりしている。彼の生活は何かしら無理な肉体を弱らせる方向につづいていた。

『風立ちぬ』

五月にはいると立原は「風立ちぬ」との対話を始める。その対話は結局、立原の堀からの離別として告白されるのだが、それは秋になってからのことである。

水戸部アサイ

この頃彼は「僕のなかには優しい小鳥が住んでゐます。ピンク色の微笑や草よりもつよいにほひのする髪の毛を持ってゐて、かの女は僕によいものを与へ、またよいものを奪ひ去って行きます」と書いている。

彼女は同じ事務所に勤めていた水戸部アサイという。

「水戸部アサイは、大正8年栃木県下都賀郡赤麻村(旧古河藩領)生まれ、県立栃木高等女学校を卒業後上京し、タイプライターの技術を習得後、石本建築事務所にタイピストとして入社。事務所に入所した立原と交際を始める。」(古河市 古河文学館 文学館通信)

二人は、春頃から軽井沢に小旅行を試みており、幾度か飄然と堀辰雄や室生犀星を訪ねている。追分にも行き、二人、草むらに寝て花や空を見て楽しんだ様子である。

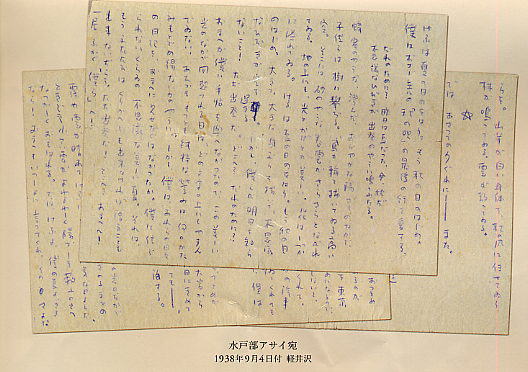

水戸部アサイに送った書簡が、全部で十五通残されている。(封書十四、はがき一。第一信1938.8.10、~第十五信1938.12.3である。)(「立原道造・愛の手紙」小川和佑)

「けふは夏の日のをはり。 もう秋の日のはじめ。

僕はボオドレエルの「秋の唄」の最後の行を愛する。

だれのために? 昨日は夏だった。 今、秋だ

不思議なひびきが 出発のやうに鳴りわたる。

蜂蜜のやうな、澄んだ、おだやかな陽ざしのなかに

子供らは樹に攀(ヨ)ぢる。鳶が輪を描いてゐる高い空。

そこには、砂のやうな巻雲が、さらさらとながれてゐる。

地の上にも、光とかげとが美しい。花はしづかに溢れてゐる。

けふは夏の日のをはり。 もう秋の日のはじめ。 」

水戸部アサイ宛 1938年9月4日付 軽井沢(第五信より)

彼女とは婚約するに至るが、二人の新しい生活は実現することなく、立原は彼女に見守られながら世を去ることになる。彼の病は、六月頃から少しの間をおきながら襲い始めていたのだった。

七月にはいると、弘前の小山政考や福岡の矢山哲治を知り、それら若い詩人たちの間で「北と南とのあひだに漂ふmittlerと自分を規定し」たりする。これら詩人たちと「午前」という雑誌をこの後計画するが、それも結局彼の生あるうちには実現しなかった。

休職

七月二十一日、「けさ僕は突然に事務所を休むことにした。自然に、唐突に、それを喜久治先生のまへでしゃべりはじめいゐた。何かしら自分も人も信用せずに、一月ぐらゐ休みますと口走ってゐた。しかしそれは一月のことでなく、もっと長く……あるひはあの事務所をやめることになるかも知れないまでに。なんかの理由は健康のことゝなってゐる。しかしそんなものは問題でない。理由は直接にはひとつもなしに、僕は不意にそんな決意をしてしまってゐるのだ。そして僕はじつに静かな顔をして、今、とほいゆくすゑのことをかんがえている。」(生田宛書簡)この休職は、実は肺尖カタルが発症したためであった。

そして、大森の犀星宅に移り、寝たり起きたりの生活を八月上旬まで続ける。

この間、「風立ちぬ」との対話をもっている。

そしてまた、追分に帰っていきたいと想いもする。追分は彼にとって夏の生活の全てだった。いつも、追分で夏を見送っていた。

結局、一切が繰り返しの上にあるというように、八月十一日、「僕はしかしまたかへって来た。大きな傷あとののこってゐるこの村に。すべてがまだあの日のやうにくらせるのだとも信じてゐるかのやうに! そしてたしかにまたくりかへしだ。孤独、僕のそとの群衆、美しい青空、そしてわづかに心をあたためる乏しい友情。だがそればかりではない。あらはにされた大きな傷あとは思ひのほかに多くのトゲを持っている。その上に奇妙な界ひに踏みいっている僕の生。僕はどのやうな日々を持ったらいいのか」(ノート火山灰)

この追分での夏の生活は、時に出かけてくる水戸部アサイや友人に囲まれた楽しい生活だったようだ。このとき、中村真一郎に、後「優しき歌」の詩集がつくられる時の重要な資料である「優しき歌」の草稿を示している。

旅(放浪・漂白)の想い

「僕は十月一ぱいあたりまで盛岡に行ってくらすだろう。そして秋ふかくなって南へかへってゆくだろう、候鳥のやうに。そして冬一・二月あたりには長崎に行って住まうとおもふ。心のままの漂白や放浪が、僕の青春の形式といふためには僕はあまりに病ひや弱さに近い。かへって僕の心も身体もつくりなほすための旅といひたい」(書簡)と言う旅を計画する。

彼はこの後、療養と言いながら、病にむしばまれつつこの計画した旅をひたすら憑かれたように実行する。

北へ

九月六日に追分から帰京し、十四日には朝上野を発って北に向かっている。

仙台、石巻をへて十九日夜遅く盛岡へ。市郊外にある深沢虹子の両親の休息のための家「生々洞」に着く。ちょうど一ヶ月、十月十九日盛岡を去るまでここで暮らしている。

「こちらに来て僕は全体に非常に肯定になってゐる。たとへば不毛の美しさよりも、もっと多くFruchtbarkeitの美しさを信頼する。人の眼を予想して咲くダーリアの花を、野原にかくれて咲いたゆうすげなどとおなじく愛する。しかし、ただその美しさは僕にとって同じく異質であり、あたらしい誕生だ。おそらくこんな生き方の信頼が僕をつくりかえる。」(小場宛)「僕たちの世代が、いま一層多くルネサンスに関心を持つとき、僕のちひさい内部でも、激しい変動がしづかに遂げられ、新生と呼んでいい時期が訪れました。僕たちが、なぜ生きねばならないか、どこへ行かねばならないか、これらの問ひが、とつのプラクシスとして答えを持ちます。剣をとるとちがう方法で、今や僕たちもまた、進軍中と誇らしくつげます。」(土井宛)「ルネサンスの思想のながれのなかで、自分をすてさることはよろこびだ!」(小山宛)と時代の流れの中で新たな己のあり場所を探ろうとしている。

この盛岡での一月は、たまさか野村に孤独な暮らしが乱されて諍いを起こしたことを除けば、楽しい日々であり、「みのり乏しい」とはいっても彼にとって充実した日々であった。

堀辰雄との決別

この間、彼のなした仕事は「風立ちぬ」論の完成であり、それは堀からの離別であった。

堀に宛てて「あなたにも僕にも、共通の不完全と醜がある。しかしそこから抜け出さうとしてゐることは正しい。…あなたはイロニカルな愛し方をすることが出来る。そしてかって僕はそのイロニカルをまなび得る、あるひはまなぶことに、愛を信じた。しかし、はっきりといま僕はそのイロニイに耐へない。こちらよりむこうが残酷に強いとき僕の愛が真実でなければ、自分のイロニイ自体が僕を苦しめる。…僕のあわただしい崩壊がどこにあるか。しかしたうとう負けたのだと告白します。僕の仕事が無意味だとはもうおもはれません。あなたにもお別れを告げねばならない日かもしれない。あなたから去って、僕はどこへ行くのだろう? だが、もし去らねばならないときは去る、失はなければならないなら、世界をさへ失う。…今までの僕のしたすべてを、けふは否定出来ます。どんな風にしても破り去り得るでせう。今が含んでゐる明日を、信じます。僕の今度の仕事は、僕の生涯で、何かしら大切なものになりさうです。しかしおそれてはゐません。…ここで僕はたしかにひとつのものを失った。…何が出来るか出来ないか、そんなことを問題にしがら、この町に別れを告げてゐます。」(十月十九日)と記している。

時代の流れの中で

堀へ別れを告げて、新たな世界を求めて、「僕は北でなしとげられなかったことを南でなしとげられるだらうとおもふ。」(ノート)と新たな旅立ちを決意する。

そして、立原は十一月二十日に南に旅立つのだが、その約一ヶ月の彼の生活・心情にも目を向けておこう。

帰京後、痔瘻の手術を受けたりした。

十月二十七日に武漢三鎮攻略なった時、「僕は新日本を編輯する若い評論家たちと一しょにゐました。宮城まで行きました。提灯を持った大ぜいの人たちの万歳にまざって僕らも万歳を言ひました。しかし、どこか僕にはそれが不自然だったのです。僕の大陸の規模の情熱にふさわしくない不自然さが僕の消極面におしやるのを感じてゐました。十九世紀のSagessの完成したヒューマニズムのことなど頭にあるのではないだろうか。…このためらひがどんな力を持ってゐるのだろうか。…ゆうべの広報に無関心であり得ることには、僕は何より反撥する。しかしその反撥の心情が用意されねばならないところに僕のおちこんだ陥穽があるやうなのです。『事実』はこんな感傷を無力にして、もっと巨きな力を持って、やがて、僕を引きさらって、引きあげていくでせう。…今日の歴史から自分をだけまもる孤高のヒューマニズムを信じるならば、それは必要もないことだけれと、歴史はこんなに弱く惨落したときの僕さえ、今は一歩の前進を要求します。孤高のヒューマニズムが文化を防衛するとかんがへる知識をいまは信じたくないのです。かってこの大戦の日にすべての文化が下士官のごとくなったことへその孤高のヒューマニズムがひとつの警告を発したこともいまは反撥したいのです。」(丹下健三宛)と、時代の流れの中で、定まらぬ微妙な己が心情を語る。

また、北の生活の実りについては、「贋貨だったといひきる強さもなく、ここでも通用すると信じられる力もなく、ただ、あそこでなら通用するがここではだめだとつぶやく自分のなかの変転の姿に、すこしいやになってゐます。」とその実りを性急に信じたのが敗北であったと語っている。

そして、一月彷徨い続けた魂はその行方を南への旅に託される。

南へ南へ、身体と魂の衰弱

|

| 道造画賛・京都にて |

十一月二十日に旅立ち、「奈良・京都・舞鶴…松江…山陰の旅は悲しく、北方の海は激しく僕を打つ」。そして、下関、小倉、博多、佐賀から長崎へといろいろの想いを味わいつつ十日間の旅をが続いた。

「たうたう終りになる長い長い旅! 僕はこの終りを待ちのぞんでいたのだろうか。待ちのぞんだとしたなら、それは今から半時間に次第次第に高まって来るこの気持の行き着く限界だろうか。長崎は、今、たいへんに高い意味を持って僕の身辺にやって来た! 身を投じることを僕に要求してゐるこのひとつの限界―ついにひとつの実現がいまはすべてのためらひと道程を超えて僕のうちに果される。長いこと夢想してゐたひとつの生活がいよいよはじまろうとするのだ!」とノートに記して、夕刻、武基雄の実家に着いた。

しかし、その時彼は余りに疲れすぎていた。

熱と、血痰と喀血とは、はっきりと彼の肉体の限界を示していた。そして精神的にも…

「光が欲しい。この南方では暗さが支配してゐるのではなかろうか。風景は明るい、しかしすべてが何か否定的ではなかろうか、ただ僕が北方系であるためにここで異質を感じ、自分が否定されるにすぎないのだろうか。」(十二月四日ノート)

「明るい昼間に僕は自分をつくり出してゆく生のことを長いあひだ明るい思考で辿ってゐた。それがふたたびたそがれのなかにいつか道が失われてしまふのではないか。生がつくり出し得るもののかはりに僕は自分の生を捨てたもの、失ったものを、またあへなくもとめるあのまなざしを、古いホリゾントのあちらに投げやるのではないか。つくり出さないこと、危機をのりこえないこと、生育しないこと、そこに僕の生は後退しはじめて、つひに惨落する、無気力なしかしこころよい諦めにまで」

「僕は自分のしなければならない仕事を点検した。もうをはりに近いのではないだろうか、不吉なおもひが僕を暗がりのなかで責め立てた。」

「たととう運命は星になる夢でもなかった、花になる夢でもなかった。かへってひとつの家をつくって、つつましやかな愛情で、生活をきづくことにあるのだとおもふ。宇宙的なさすらひや大いなる遠征よりも、宇宙を自分のうちにきづくこと。せまい周囲に光を集注すること、それが僕の本道だとおもふ。きづつき破れ去る浪漫家の血統はつひに自分に属さないとおもふ。平和に戦ひつつ而も実りを目ざし、つひに小宇宙的に完成するものとおもふ。」

「しずかな平和な光にみちた生活! 規律ある、限界を知って、自らを棄て去った諦めた生活、それゆゑゆたかに、限りなく富みゆく生活―それを得ることの方が、美しい。そしてそのとき僕が文学者として通用しなくなるのだろう、むしろその方をねがふ。コギトたちのあまりにつめたく、愛情のグルトのない文学者の観念を否定すること。コギト的なものからの超克…犀星の『愛あるところに』といふ詩をふかくおもひいたれ。」

彼は長崎で病床に臥し、一週間ばかりを過ごす。

「この古い港町には、知る人もなく、魂はよるべなくふるへてゐる。しかし僕は僕の運命を愛する。」

この絶望的な状況のなかで彼は思う。

「のりこえのりこえして生はいつも壁のやうな崖にでてしまふ。ふりかへると白や紫の花が美しく溢れてゐるのでが、僕はすべてを投げ出して辛うじてすこしづつ前に進んでいる。《光を奪へ!》長崎に来て見たものは楠の木の葉に陽があたるのだけだった。たうとうこの南方は僕には何も与えてくれなかった。しかし、僕は何かを自分のなかにきづき得た。」

帰京

十二月十三日午後長崎を発って、十四日夕刻東京に着く。

「今は平和だ。僕にとってこの一冊のノオト(長崎への旅)はあわただしいものだった。しかし苦しみや悲しみだけではなかった。僕はいまかへりみない。ただまなざしを出来るだけ明るい未来に向ける。」と記してノートは閉じられる。

十五日、帝大病院で絶対安静を命じられる。この時すでに結核菌は咽喉から腸まで冒していて手遅れであったという。

この年の立原の生の燃える炎はあやしいまでに激しくまばゆく輝いている。それは立原の全生命の熱し発酵した炎であり、新しい生命が生まれようとする転生の時のように想われる。

その転生がいかなる立原を生ましめたかは解らないけれども……。

「脆く美しい青春の感情に支えられて一途にうたっていた抒情を去ってどこへ行くのか? 丁度その転機で彼自身その解決に苦しみつつ…しかし何かを自分のなかで築き得て信じた未来に踏み出そうとした彼には仄かに新しい進展が期待され」ると記す人(有田信子)がいたがが、それは決してあのインテリ文化人等が陥った『どろ沼』ではなく、彼の持っていた世界のより完成された世界だったと期待したい。

友人杉浦民平は「現代日本の作家」のなかで「あのナチと日本軍人の殺人鬼の『祝祭』に加わらなかったであろう。しかしそれだけにむしろもっと悲惨であったかもしれない」と記す。

その悲惨であったかも知れないなかで彼は彼の独自の世界がどう完成されていったか、残された者たちの期待は大きかった。だが『どろ沼』に飲み込まれた高村光太郎等が陥ったような危機がなかったとはいえない危うさも立原は持っていた。

そして、この年の苦悶はその危機を孕みながら、彼の新しい命への転生の燃え上がりを見せる熱情でもあった。

しかし、彼の求めたものは、だがまだ形を持たぬ憧憬として終わってしまう。

日本浪漫派への近づきは、時代のうねりに取り込まれていく姿であったが、しかしそこに身を置き得なかったのは立原の資質である。彼の『憧憬』が彼を別の世界へ向かわしめたのだった。

「日本ロマン派の本質を見抜いたための憎悪ではなく、立原的なあまりに立原的な憎悪」(大岡信『抒情の批判』)と語られるその立原の純粋な詩心(=『夢見たもの』)が『どろ沼』から彼を救ったのだったろう。

昭和十四年(1939)

世界を覆う戦雲はようやく濃くなり、鉄製品の回収が始まって、何につけ軍需が最優先され暮らしは窮屈になって、「ヤミ、禁制品、日の丸弁当」の言葉が交わされた時代であった。

三ヶ月の水戸部アサイの献身的な看護に見守られるなかで、第一回中原中也賞の受賞を喜び、一度ずつでおしまいになる小さな缶詰や五月のそよ風をゼリーにして食べたいと言っていた立原は、「三月に僕は親しかった人はみな死んでゐる。僕も三月に死ねばいい」とメリメの歌について語ったところで書いたそのままに、三月二十九日午前二時二十分江古田の東京私立療養所で息を引き取った。享年二四歳。四月六日、自宅で告別式。戒名「温恭院紫雲道範清信士」。墓所は谷中の多宝院である。

一月後、四月二十九日は中原の誕生日でもあり、中也賞発表開催の日であったが、発表と立原追悼とを兼ねた四季社主催の会合が開かれた。

七月号の「四季」(四七号・五月二十日発行)は立原の追悼号となった。

昭和十三年の道造と水戸部アサイ

立原の死後、十九才のアサイは立原をめぐる文壇の知己達のもとから、一切姿を消してしまう。一度だけ、信濃追分の駅のホームに、ひとり佇むアサイの後姿を、中村真一郎は目撃したという。

それから六十年近くの時が流れようとする、一九九七(平成九)年の道造の命日、三月二十九日に東大弥生門の前に「立原道造記念館」が開館した。

(肖像写真の画像および資料提供:立原道造記念館)

0 件のコメント:

コメントを投稿